工具瓶颈:可靠性与可扩展性挑战如何阻碍 MCP 与智能体 AI 的未来

通用人工智能(AI)智能体的目标是彻底改变我们与技术的关系。我们设想的未来是,AI 不仅提供答案,更能成为一个得力的伙伴——预订旅行、管理复杂项目,并在我们日常使用的所有应用程序之间无缝地协调任务。推动这场革命的引擎是“工具使用”,即 AI 智能体通过 API 连接并操作外部应用程序。Model Context Protocol (MCP) 作为一个旨在成为“AI 的 USB”的开放标准,已成为实现这种互操作性的“默认”框架,为智能体和工具的沟通创建了一种通用语言。

然而,在 AI 智能体成为我们日常生活中可靠的一部分之前,整个行业必须克服一个严峻而紧迫的瓶颈:工具可靠性与可扩展性的双重危机。

从日常角度来看,这个问题很简单:如果一个 AI 智能体不能保证每一次都正确执行任务,人们就不会使用它。如果你让一个智能体预订机票,它三次中失败了一次,你很快就会回到自己动手预订。对企业而言,风险更高;不可靠性对于关键业务流程是完全不可接受的。此外,如果一个智能体在性能下降之前只能连接少数几个工具——这就是可扩展性问题——它将永远只是一个利基产品,无法处理那些能使其真正具有变革性的广泛而多样的用例。要让 AI 智能体从新奇事物转变为不可或缺的实用工具,它们必须既可靠又能随着我们的需求而扩展。

深入探讨双重危机:可靠性与可扩展性

工具瓶颈表现为两个截然不同但又紧密交织的问题:可靠性和可扩展性。尽管两者相关,但它们代表了同一个核心架构缺陷的不同方面。

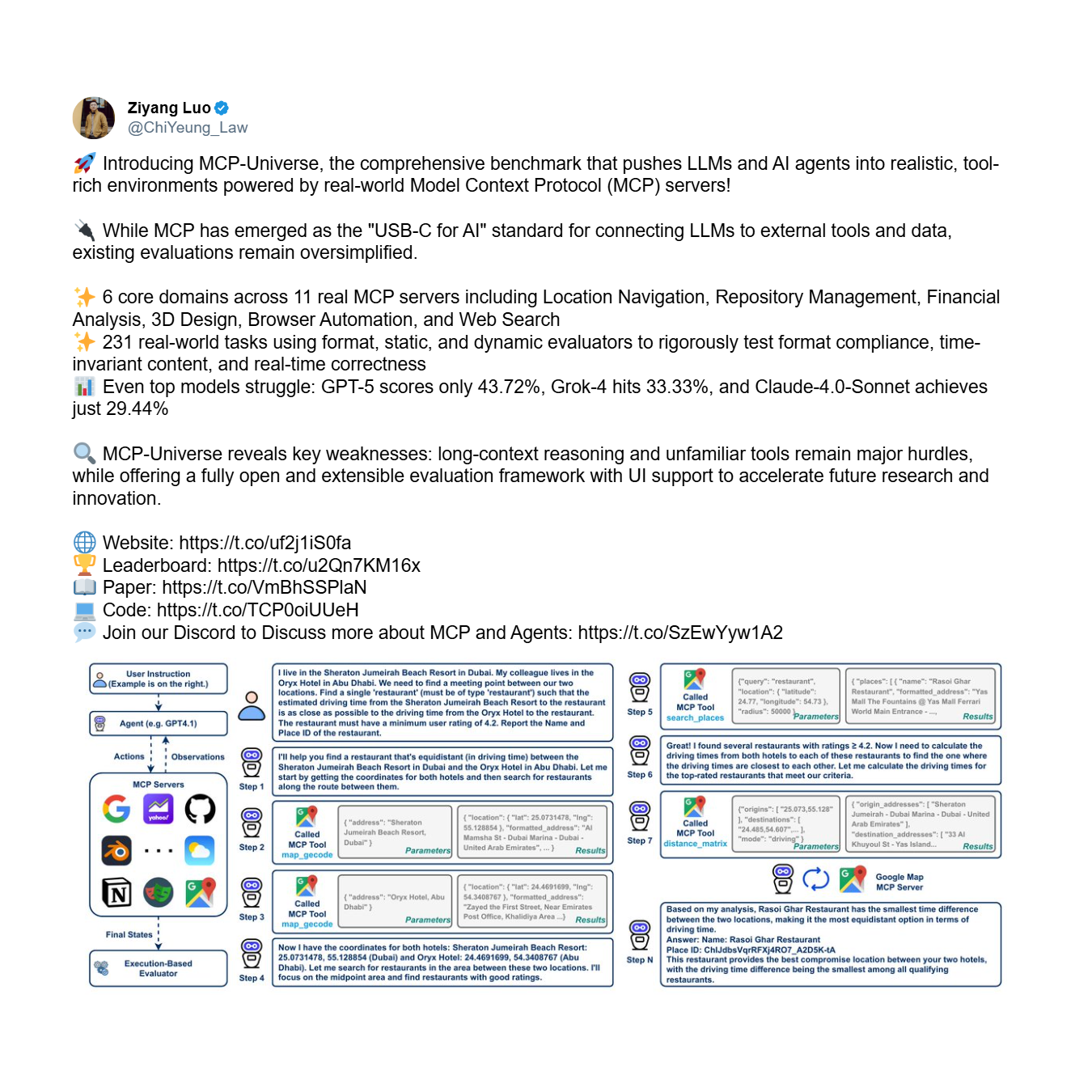

首先是可靠性问题:即便是面对有限的工具集,智能体也从根本上无法正确、一致地使用工具。这是一个基本的信任问题。用于评估智能体性能的综合框架 MCP-Universe 基准测试 为这场危机提供了确凿的实证。该测试通过复杂的、需要长远推理和使用大型陌生工具集的多步骤任务来检验智能体。

结果令人警醒。即便是最先进的模型也惨遭失败,暴露出系统性地无法可靠使用工具的问题。

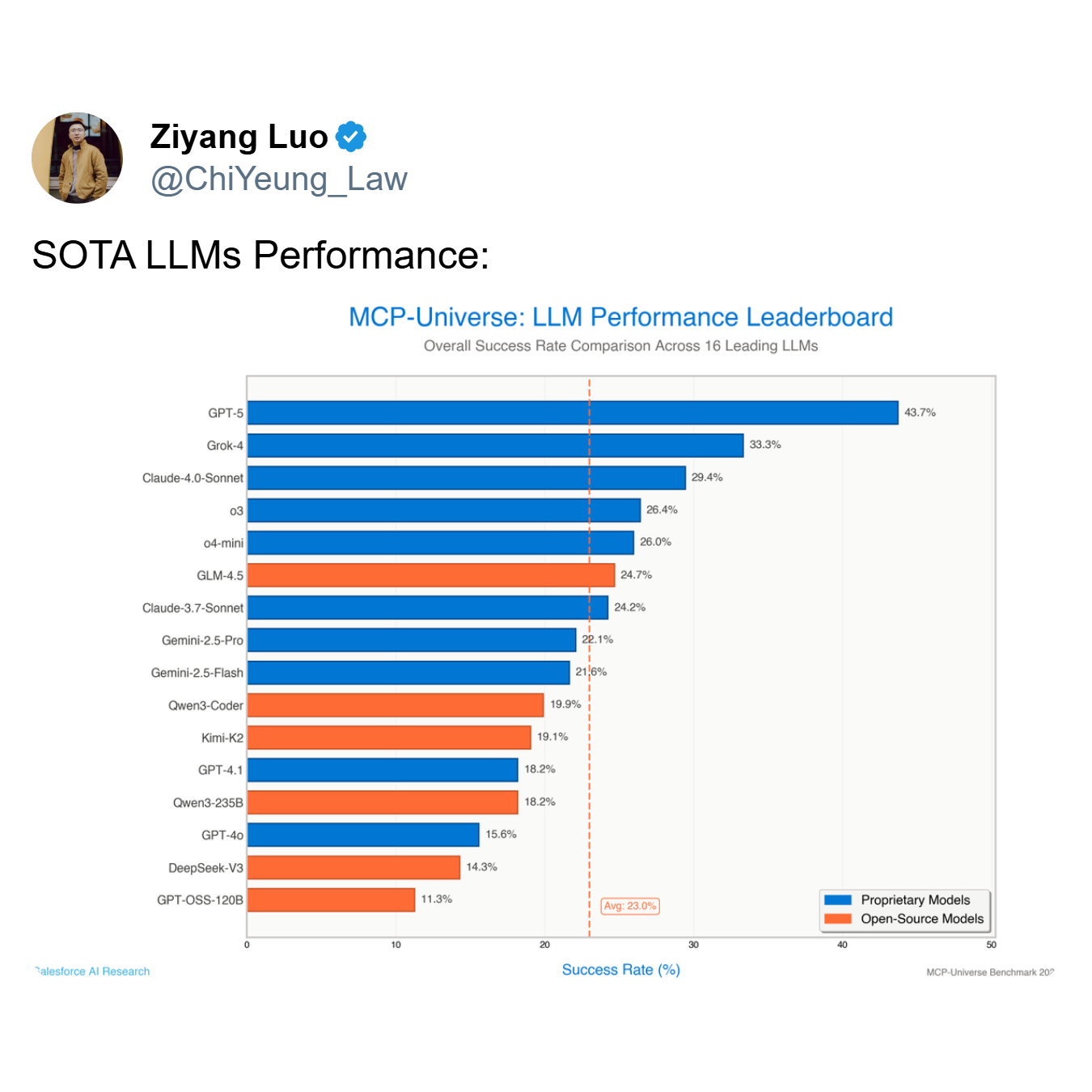

如排行榜所示,表现最佳的模型 GPT-5 的成功率仅为 43.7%,而所有 16 个领先模型的平均成功率更是骤降至 23.0%。一个失败率超过一半的智能体——正如 GPT-5 和 Grok-4(成功率 33.3%)等顶级模型所表现的那样——不是一个有用的工具,而是一个隐患。

其次是可扩展性问题。这是指随着可用工具的数量从几十个扩展到几百甚至几千个时,如何保持性能的挑战。一个智能体在使用 5 个工具时可能表现尚可,但在面对 50 个工具时则可能完全崩溃。对于采用 MCP 的企业来说,集成服务的数量可能呈指数级增长,这是一个关键且紧迫的问题。正如 MCP 开发者峰会的 Shalev Shalit 所指出的,管理这种“工具过载”是组织大规模部署 AI 智能体的主要障碍。

根本原因:单体智能体的架构缺陷

这种普遍的失败并非偶然;它源于主流的单一智能体、单一模型范式中特定且可识别的局限性。在这种架构中,一个单体的大型语言模型(LLM)承担了全部的认知负荷:理解用户意图、识别正确工具、格式化 API 调用、执行操作并解析结果。这种方法天生脆弱,无法应对现实世界的复杂性,并因以下原因直接导致了可靠性和可扩展性危机:

- 上下文窗口限制: LLM 的上下文窗口是有限的,这是它们的“工作记忆”,用于存放用户查询、对话历史和可用工具的定义。随着工具数量的增加,它们的定义会迅速占满这个有限的空间,留给实际推理过程的空间所剩无几。模型被迫“忘记”或忽略关键细节,从而导致错误。

- 认知过载: 即便有很大的上下文窗口,要求单个模型成为全能专家也会造成认知过载。模型必须同时理解意图、在庞大的工具库中搜索、区分细微差异的 API(例如

create_event与update_event)、生成精确的语法并处理错误。这种多任务的负担降低了其“思考”的质量,导致决策不佳。 - 无法泛化至未见过的工具: 单体模型难以使用未经专门训练的工具。它们缺乏仅从工具定义中理解其功能的内在能力,这常常导致它们凭空捏造参数、将工具用于错误目的,或根本无法使用工具。

Jenova 的新范式:以多智能体架构解决瓶颈

要解决这个工具瓶颈,需要从单体模型转向根本性的架构变革。这正是 Jenova 所开创的道路。早在去年初,“工具使用”成为主流概念之前,Jenova 就已经开始着手解决这个具体问题。Jenova 认识到,真正的可扩展性和可靠性无法仅通过简单的架构或系统创新来实现。相反,它需要多年复合的工程经验和积累,并执着地专注于一个目标:让多智能体架构能够可靠且可扩展地使用工具。

这个新范式以专有的多智能体、专家混合(MoE)系统为核心,旨在正面解决可靠性和可扩展性的双重挑战。以下是 Jenova 架构如何通过多年专注的工程实践解决该问题的技术分解:

- 专家混合(MoE)路由: 当收到复杂请求时,系统会启用一个精密的路由层。该路由器首先将用户意图分类到特定领域。例如,一些模型高度专精于信息检索领域,擅长理解查询和使用基于搜索的工具。另一些则为行动导向领域优化,善于执行起草邮件或创建日历邀请等任务。第三类可能专精于分析领域,处理数据处理和逻辑推理。请求随后被路由到最适合该特定领域的专业智能体,确保由最合适的模型处理任务的每个部分。

- 多模型协同: 由于来自不同实验室(如 OpenAI、Google 和 Anthropic)的模型是在不同的数据和架构上训练的,它们发展出了与这些领域相符的独特专长。例如,一个在网络数据上进行过广泛训练的模型可能在信息检索领域表现更优,而另一个为指令遵循而微调的模型可能在行动导向领域表现出色。一个最优的多智能体架构必须具备利用这种多样性的灵活性,为每个特定领域使用最佳模型,而不是被锁定在单一公司的生态系统中。Jenova 的系统能智能地为每项工作分配最合适的 LLM,确保工作流的每个阶段都达到峰值性能和可靠性。

- 上下文工具范围界定与即时加载: 为了解决上下文窗口限制和可扩展性问题,该架构采用了“即时”加载工具的方法。系统不会将所有可用工具都塞进智能体的上下文中,而是使用自适应路由协议来预测当前任务图最可能需要的工具集。只有这个相关子集的工具定义才会被加载到智能体的活动上下文中,从而保持推理过程的清晰和专注。这极大地减少了 token 开销,并使系统能够扩展到数千个潜在工具而性能不降。

这种方法的有效性已由 Jenova 的真实世界性能指标所证实。其报告的工具使用成功率高达 97.3%。关键在于,这并非来自受控基准测试或微调的实验室环境。这个指标反映的是在生产环境中的性能,涵盖了成千上万用户与众多 MCP 服务器和工具进行交互的、多样化且不受控的场景。

实现如此高的可靠性,不仅仅是复杂架构的结果。构建一个真正可扩展的智能体系统,最困难的部分在于确保无数种不同的工具能与来自不同实验室、基于不同数据训练的不同模型无缝协作。这构成了一个极其复杂的兼容性矩阵。解决这个问题好比制造喷气发动机:拥有蓝图是一回事,但要制造出能在真实压力下可靠运行的高性能引擎,则需要多年的专业知识、迭代以及深厚的复合工程经验。这种经过生产环境考验的稳健性,才是理论设计与功能性企业级系统之间的真正区别。

这一突破已获得 AI 社区关键人物的认可。MCP 生态系统中的杰出思想领袖和社区建设者、Acorn Labs 的联合创始人以及广受欢迎的 k3s Kubernetes 发行版的创造者 Darren Shepherd 观察到,这种架构有效地解决了核心问题。

结论:智能体 AI 未来的架构必然选择

实证数据和架构原则导向一个不容否认的结论:功能强大、可靠且可扩展的 AI 智能体的未来不可能是单体的。当前盛行的单一模型范式是导致工具瓶颈的直接原因,这个瓶颈正阻碍着 MCP 生态系统和整个智能体 AI 的发展。

尽管业内许多人试图从服务器端解决这个问题,但这种方法从根本上是错误的,因为它未能解决智能体认知能力有限的核心问题。真正的解决方案必须以智能体为中心。正如 Jenova 的成功所证明的,解决这个问题是可能的,但这远不止是提升模型的基础能力或增加一个轻量级的逻辑层。它需要向复杂的、以智能体为中心的架构进行范式转变,这种架构建立在深厚的、复合的工程和架构专业知识之上,并专门针对智能体系统的独特挑战。